ドッツァウアー113 の練習曲から No.51 を練習する ― 2021/04/11 23:00:00

NHK の将棋番組で松尾歩八段と伊藤匠四段の対戦を見る ― 2021/04/12 23:00:00

きのうはNHK の将棋番組で、松尾歩八段と伊藤匠四段の対戦を見た。解説は宮田利男八段であった。宮田八段は伊藤四段の師匠である。弟子である伊藤四段の指し手にはらはらしていたのがほほえましかった。

図は30手めである。後手の松尾八段が王手飛車取りの角を打った局面だ。私は弱いから王手飛車取りの角を打っただけで喜んでしまうが、プロはそうではないのだろう。

| ☖松尾 歩三 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||

| 香 | 桂 | 金 | 角 | 桂 | 香 | 一 | ☗伊藤 歩二 | ||||

| 銀 | 歩 | 玉 | 金 | 銀 | 二 | ||||||

| 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 三 | |||||

| 飛 | 四 | ||||||||||

| 角 | 五 | ||||||||||

| 飛 | 六 | ||||||||||

| 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 七 | |||||

| 金 | 八 | ||||||||||

| 香 | 桂 | 銀 | 玉 | 金 | 銀 | 桂 | 香 | 九 |

ドッツァウアー113 の練習曲から No.52 を練習する ― 2021/04/13 22:15:41

ドッツァウアー113 の練習曲から No.53 を練習する ― 2021/04/14 23:43:02

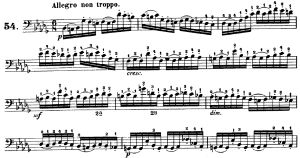

ドッツァウアー113 の練習曲から No.54 を練習する ― 2021/04/15 23:00:00

obsolete と deprecated の違いを調べる ― 2021/04/16 23:00:00

コンピュータの解説文書を見ると、よく obsolete や deprecated という形容詞が出てくる。「非推奨の」や「廃止予定の」などと訳してあることがあるが、さて、どっちがどっちなのだろう。それ以前に、obsolete と deprecated の違いは何だろうか。

この2つの違いを調べていたが、よくわからないままだった。そんなとき、自分が酔狂で訳していた文書に、その文書の文脈の中ではあるが、この2つの違いに関して次のように説明していたのを発見した。すっかり自分で忘れていた。

原文はhttp://abcnotation.com/wiki/abc:standard:v2.2#outdated_syntax にある。関係部分だけ、Google 翻訳した結果に少しだけ私が手を入れた結果を示す。なお、ここで abc ソフトウェアとは、abc 記譜法と呼ばれる楽譜の記譜法に従って楽譜を表示するソフトウェアをいう。

- 非推奨の構文(deprecated syntax)とは、新しい構文によって古くなった規則または構文のことをいう。 非推奨の構文は、厳密な解釈の下でabcソフトウェアに準拠することによってサポートされる必要があるが、新しいトランスクリプションには推奨されない。 非推奨の構文は、abcの将来のバージョンで廃止される(obsolete)可能性がある。 非推奨の構文に遭遇した abc ソフトウェアを適合させるには、厳密な解釈を使用するモードの場合に警告を出す必要がある(ただし、警告をオフに切り替えるオプションがユーザーに提供される場合もありうる)。

- 廃止予定の構文(obsolete syntax)とは、abcソフトウェアに準拠することによってサポートの保証を失う規則または構文のことをいう。 廃止予定の構文は、緩い解釈の下でサポートされる場合がありうるが、新しいトランスクリプションには使用してはならない。 廃止予定の構文に遭遇した abc ソフトウェアを適合させるには、厳密な解釈を使用するモードの場合に(致命的ではないことが望ましい)エラーメッセージを出すか、緩い解釈を使用する場合は警告を出す必要がある(ただし、ユーザーに警告をオフにするオプションが提供される場合もありうる)。

使ってはいけない度合でいえば、obsolete のほうが deprecated より高い、ということだろう。

エレファントカシマシの「風に吹かれて」を聴く ― 2021/04/17 22:34:18

少し前に、「ザ・カセットテープ・ミュージック」を聞いていたら、マキタスポーツが、「オクターブを超える跳躍のある歌を作りました」といって、「雨ふれば」を披露した。確かにその歌はオクターブ跳躍があったが、おそらくオクターブを超える跳躍がある曲はその前にもあったのではないか、と気になった。そんなとき、たまたま聴いた、エレファントカシマシの「風に吹かれて」に、オクターブを超える跳躍があった。「明日には それぞれの道を」と歌う、サビ前の箇所の「それ」が、音名でいうと(英語読みで)ソから長十度上のシまで飛んでいる。少なくとも、私にはそう聞こえる。

即詰みを逃す ― 2021/04/18 23:16:51

最近、インターネットの将棋を指している。あるとき、即詰みを逃してしまった。私が先手で、図の局面を迎えた。

| 持駒 ☖飛金銀歩2 | |||||||||

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 持駒 ☗金銀桂 |

| 香 | 馬 | 桂 | 香 | ||||||

| 龍 | 桂 | 玉 | |||||||

| 歩 | 銀 | 金 | |||||||

| 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | |||

| 歩 | 歩 | ||||||||

| 歩 | 歩 | 歩 | 歩 | ||||||

| 銀 | 歩 | 桂 | 歩 | 馬 | |||||

| 金 | |||||||||

| 香 | 玉 | 香 |

ここで私は☗3二銀成と指し、以下龍も切ったが、足りなかった。図では☗2三銀というただ捨ての妙手があり、後手がどう指しても即詰みである。

まず、☖2三同金と取る手は、☗3二龍 ☖1三玉 ☗2三龍 ☖2三同玉 ☗3五桂 ☖3五同歩 ☗4五馬 以降詰む。

つぎに、☖2三同玉と取る手は、☗3五桂 ☖3五同歩 ☗4五馬 ☖2二玉 ☗2三金 ☖2三同金 ☗3二龍 以降やはり詰む。

一番手数が伸びるのは☖1三玉と逃げる手だが、☗1四銀成 ☖1四同玉 ☗1五歩とする。後手は ☖2五玉 と逃げたいが、☗1六金 で詰んでしまう。後手玉は先手3六歩を取りたいが、先手の8一馬の利きがあるので取れない。したがって、☗1五歩には☖1三玉と下に落ちるしかなく、☗1四歩 ☖2二玉 に ☗2三歩と打ち、☖2三同金なら ☗3二龍以降、また☖2三同玉なら☗3五桂以降、前述の順で詰む。

この詰み筋を読めなかったのは実力が足りないせいだ。ただ、この将棋は中盤からこちらが一方的に悪くなり、逆転できるとすればこの局面しかなかった。中盤の力をつけることが課題だろう。

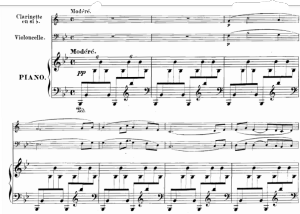

ダンディの三重奏曲を聴く ― 2021/04/19 19:30:07

「異邦人」を聴く ― 2021/04/20 23:00:00

最近、宮本浩次のカバーアルバム『ROMANCE』を聴く機会があった。ここに収められている曲は一つを除いてどれもが懐かしい。小坂明子の「あなた」と岩崎宏美の「ロマンス」はこの音楽室で話題にしたことがあった。今回は久保田早紀の「異邦人」を取り上げる。

「異邦人」といえばインパクトのあるイントロが有名だが、今回の『ROMANCE』での編曲のイントロは、オリジナルのイントロとは一つを除きすべて変えている(残りの一つはオリジナルを知らない)。まあそれはそうだろう。

この曲が流行っていた当時、友達が「イントロはアラブ民謡、歌いだしはロシア民謡、サビはイタリアのカンツォーネだ」とこの曲を評していた。あまりにもツボにはまっていたので今でも覚えている。 ここでは最後の「異邦人」が歌詞に出てくるところを楽譜に起こしてみた。

最近のコメント