ハイドン 交響曲第90番ハ長調を聴く ― 2020/11/21 12:58:12

ハイドン 交響曲第90番ハ長調を聴いた。第1楽章は、隠し味としてのヘミオラがくすぐったい印象を残す。この曲に限らず、ハイドンの3拍子には気づかないほどのヘミオラがあることが多い。第2楽章は、ナポリの六度が泣かせる。第4楽章は、第2拍裏にあるアクセントがかっこいい。全楽器休止のあとの和声には、思わず驚く。

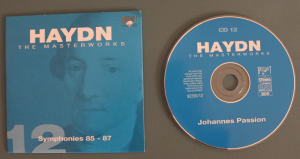

ハイドン 交響曲第85番変ロ長調を聴く ― 2020/11/22 22:18:57

ハイドン 交響曲第85番変ロ長調を聴いた。

第1楽章はどこかの何かと似ている。ひょっとして同じくハイドンの交響曲第45番嬰ヘ短調「告別」の第1楽章と似ているのではないか。

第2楽章の変奏曲はどこかで聞いたことがある。どこで聞いたのかはわからない。フルートの活躍が楽しい。

第3楽章は、しゃっくりをするような装飾音がちりばめられて、ハイドンらしいメヌエットといえる。

第4楽章はこの時期のハイドンの交響曲と同様、冒頭のメロディーにファゴットが加わっていてすがすがしい。

この時期のハイドンの交響曲の特徴に、フルートが1本だけということがあげられる。フルートが1本だけの交響曲としてすぐ思い浮かぶのはシューベルトの交響曲第5番だが、ハイドン先生が多くのフルート1本だけの交響曲を残しているのは今回集中的に聞いてみて初めて分かった。もちろん、フルート1本だけで十分な効果が得られているのはいうまでもない。

ハイドン 交響曲第86番ニ長調を聴く ― 2020/11/23 15:08:51

ハイドン 交響曲第87番イ長調を聴く ― 2020/11/24 19:35:41

ハイドンの交響曲第 87 番イ長調を聴いた。

第1楽章はモーツァルトのディベルティメントのようだ。 第2楽章は管楽器とヴァイオリンのソロが際立つ。 第3楽章はアクセントの移動がおもしろい 第4楽章はしなやかという形容がいいのだろうか。単純なようで仕掛けが多い。ハイドンの真価はフィナーレにあると思う。

ハイドン 交響曲第80番ニ短調を聴く ― 2020/11/25 20:17:59

ハイドン 交響曲第80番ニ短調を聴いた。例によって、フィナーレが変わっている。リズムが容易につかめない。しばらくし、シンコペーションが連なる、モーツァルト交響曲第25番の第1楽章のようなリズムだとわかった。わかったのだが、このテーマが展開されるたびに混乱する。これはおっかない音楽だ。

ハイドン 交響曲第81番ト長調を聴く ― 2020/11/26 19:47:16

ハイドン 交響曲第81番ト長調を聴いた。

第1楽章は、主和音ののち下属和音にいきなり転じる。かっこいい。第2楽章は2つあるような錯覚に陥る。

第2楽章はモーツァルトの歌劇のアリアのようだ。変奏曲の最後が、ピチカートで装飾されているのは気が利いている。

第3楽章は倚音が不思議な効果を出している。トリオはファゴットの音色が心地いい。

第4楽章はモーツァルトを思わせる伸びやかな音作り。凝った仕掛けはほとんどない。

ハイドン 交響曲第82番ハ長調を聴く ― 2020/11/27 23:00:00

ハイドン 交響曲第82番ハ長調を聴いた。「熊」という名前がついている。

第1楽章でまず耳を引くのが、短9度の和音だ。そして、ヘミオラかどうか怪しい、リズムの交錯だ。むやみに打ち鳴らすティンパニもいい。

第2楽章は見通しのいい緩徐楽章だ。しかし、速度記号はアレグレットだ。こういうところもハイドンだ。

第3楽章はトリオでソロとトゥッティが掛け合うところが聴きどころだ。

第4楽章が、「熊」の名前のもとになった楽章である。このおもしろさは聴かないとわからないだろう。どこをとっても同じようで違うし、違うようで同じに聞こえる。ところでなぜこの楽章が「熊」なのだろう。熊遣いの音楽に似ているという記述もあるし、冒頭の響きが熊のイメージに結び付くという記述もある。よくわからないが、ハイドンの交響曲はたくさんあるから、数字で覚えるよりあだ名で覚えたほうがいいのだろう。もっとも、ハイドンの交響曲を覚えたから何の役に立つのかといわれると、答に窮する。

この「熊」という交響曲を聴くと、岩城宏之が何かの著書につづった話を思い出す。ハイドンは苦手だという話だったという話のなかで、岩城があるオーケストラを代理で指揮することになったとき、当初ハイドンの他の交響曲だったのを自身の希望でこの「熊」に変えてもらった、というようなことだったように記憶している。わざわざ変えてもらったというぐらいだから、岩城はこの曲が好きだったのだろうか。

ハイドン 交響曲第79番ヘ長調を聴く ― 2020/11/28 23:00:00

ヘ長調ということでモーツァルトのディヴェルティメント K.138 を思い出す。モーツァルトと違うのは、細部に仕掛けが、あるいは引っ掛かりが仕組まれていることである。フィナーレは今まで聞いてきたほかの交響曲と比べて、溌剌とした雰囲気にかけるのではないかと思ったが、曲の半ばごろまで聞いてみるとなかなか手ごたえを感じる。

ハイドン 交響曲第78番ハ短調を聴く ― 2020/11/29 22:07:54

ハイドンの交響曲第78番ハ短調を聴いた。私の悪い癖で、ある作曲家の短調の交響曲を聴くと、つい別の作曲家の同じ調の作品を思い出してしまうのだ。たとえば、このハ短調ならば、モーツァルトのハ短調のピアノ協奏曲や、同じハ短調のピアノソナタやピアノ幻想曲を思い出してしまう。だからといって似ているということはないのだけれど。

第4楽章は途中のオーボエとフルートのソロが清涼剤だ。

ハイドン 交響曲第74番変ホ長調を聴く ― 2020/11/30 23:00:00

ハイドン 交響曲第74番変ホ長調を聴いた。一聴して、モーツァルトとベートーヴェンを合わせて聞いた気持になった。両者の音楽はハイドンに源流があるのだということを改めて認識した。

最近のコメント