A. スカルラッティのマドリガル "O selce, o tigre, o ninfa" を思い出す ― 2020/05/11 19:01:21

A. スカルラッティのマドリガル O Morte を思い出す ― 2020/05/12 20:40:19

前日に引き続き、アレッサンドロ・スカルラッティのマドリガルである。今回は「O Morte」(ああ、死よ)という、これまた大仰な標題である。楽譜は 54 小節から掲げているが、57 小節3拍(Andante)のところから、spezzi la falce tua la sua catena とストレッタのように畳みかける箇所がある。ここを歌っていると、バスの G さんが「 la sua catena のところ、<茄子は固(かて)えな>に聞こえる」と告白して合唱団のみんなで大笑いしたことがある。もう二十年以上まえのことだが、こんなことは未だに忘れずに覚えているのである。ところで、歌詞の意味はさっぱり覚えていない。Google 翻訳によれば「あなたの鎌の鎖を壊します」という意味なのだそうだが、そうだったような気もする。

アレッサンドロ・スカルラッティのマドリガル"Sdegno la fiamma estinse"を思い出す ― 2020/05/13 21:33:47

三度、アレッサンドロ・スカルラッティのマドリガルを取り上げる。今度は「Sdegne la fiamma estinse」(怒りに炎も消えた)を掲げた。全パートが「ズデーニョ」とぶちかますのはことばは変だが爽快だった。ただ、日本語を常日頃使うためか、ズにu音が入る癖がなかなか直らず、苦労した覚えがある。

A. Scarlatti のマドリガル Arsi un tempo を思い出す ― 2020/05/14 18:47:34

A. スカルラッティのマドリガルの Arsi un tempo e l'ardore (一度は燃えた)を思い出した。全体はよく覚えていないのだが、当時アルトを歌っていた方の声から始まる雰囲気は今でも忘れない。

Web ブラウザ"Vivaldi" を使う ― 2020/05/15 19:19:01

私がこの5年くらい使っている Web ブラウザは Seamonkey というマイナーなブラウザーであり、補助的に Internet Explorer や Edge 、FireFox というメジャーなブラウザーを使ってきた。最近使っているのは Vivaldi というブラウザである。どこかで聞いた名前と思うかもしれないが、その名の通り作曲家のヴィヴァルディにちなんだ名前なのだそうだ。

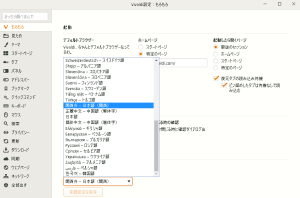

さて、この Vivaldi は日本のユーザーが一番多いという。だからというわけではないだろうが、表示言語に通常の日本語(共通語)に加えて関西弁が選べる。関西弁が選べる有名なアプリケーションには Facebook があるが、私は今 Facebook のアカウントを持っていないから、必然的に利用できる関西弁のアプリケーションはこの Vivaldi だけになる。設定の一部は上の画像を見てほしい。いろいろ対比したいところはあるが、「名前を付けて保存」に相当するメニューは「芸名つけて保存...」である。また、「終了」に相当するのは「やんぴ」である。私は関西弁を使うことはできないが、少しはこれで勉強していきたいと思っている。

さて、この Vivaldi は日本のユーザーが一番多いという。だからというわけではないだろうが、表示言語に通常の日本語(共通語)に加えて関西弁が選べる。関西弁が選べる有名なアプリケーションには Facebook があるが、私は今 Facebook のアカウントを持っていないから、必然的に利用できる関西弁のアプリケーションはこの Vivaldi だけになる。設定の一部は上の画像を見てほしい。いろいろ対比したいところはあるが、「名前を付けて保存」に相当するメニューは「芸名つけて保存...」である。また、「終了」に相当するのは「やんぴ」である。私は関西弁を使うことはできないが、少しはこれで勉強していきたいと思っている。

ジャヌカンの「鳥の歌」を聞く ― 2020/05/16 16:15:19

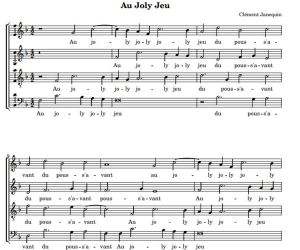

ジャヌカンの「楽しい遊び」を聴く ― 2020/05/17 15:23:25

NHK の将棋番組を見る ― 2020/05/18 19:17:57

今回は音楽を離れて将棋である。きのうは NHK の将棋番組を見た。ふだんなら今期の NHK 杯トーナメントを放映しているのだが、現在はコロナウイルスのため対局ができないためか、過去の NHK 杯の録画を放映していた。きのう放映されていたのは、加藤一二三 vs. 羽生善治の伝説の対局だった。私は当時、リアルタイムで見ていたと記憶する。羽生の☗5二銀が放たれたとき、解説をしていた米長邦雄のオオッという声も覚えていて、今改めて聞いてみて記憶の通りだった。ただ、記憶になかったのは聞き手が永井英明だったこと、読み上げの声がけっこう鋭かったこと、そして加藤を投了に追い込んだ羽生の手が☗3二金という、こちらも鋭い手だったことだった。

バードの4声のミサ曲「キリエ」を思い出す ― 2020/05/19 23:00:00

音楽に戻って、ウィリアム・バードのミサ曲を思い出した。バードのミサ曲には3声・4声・5声の3曲があり、どれもいい曲だ。昔、3声のミサ曲と5声のミサ曲のスコアを手に入れたのだが、4声のミサ曲のスコアがなかったので残念に思っていたら、その後入った合唱団で4声のミサ曲を練習するというので喜んだ覚えがある。キリエは御覧の通りの導入だが、私たちは全音低くヘ短調で歌った。そのときの譜面がヘ短調だったためである。ついでにいえば、御覧の楽譜は 4/2 拍子だが、私たちの楽譜は 4/4 拍子であり、これより音価が 1/2 で記載されていた。とにかく、もうこのキリエを歌っただけで、当時のなんだかわからない世界へ連れ去られた感覚になったものだ。

最近のコメント